人物小传:

张震康,1934年2月生,江苏无锡人,口腔医学教育家、口腔颌面外科专家,北京大学口腔医学院教授,中华口腔医学会名誉会长,北京大学口腔医学院名誉院长。张震康曾任原北京医科大学口腔医学院院长、口腔医学研究所所长、口腔医院院长,在牙-颌-面畸形的手术治疗和实验研究方面达较高水平,开创了中国现代正颌外科学。

张震康是中华口腔医学会创会会长,1986年入选国际牙医师学院院士,1988年获国家级中青年有突出贡献专家称号,1995年被聘为香港牙科专科学院名誉院士,1996年入选英国爱丁堡皇家外科学院(牙科)名誉院士。

曹采方,1935年2月生于上海,祖籍浙江宁波,口腔医学教育家、牙周病学家,北京大学口腔医学院口腔内科学教授。曹采方曾任北京大学口腔医学院口腔内科学教研室主任、牙周病科主任、博士研究生导师,亚太地区牙周协会理事,原卫生部新药审评中心专家、原卫生部口腔药物临床药理基地主任等,1999年创建中华口腔医学会牙周病学专业委员会。

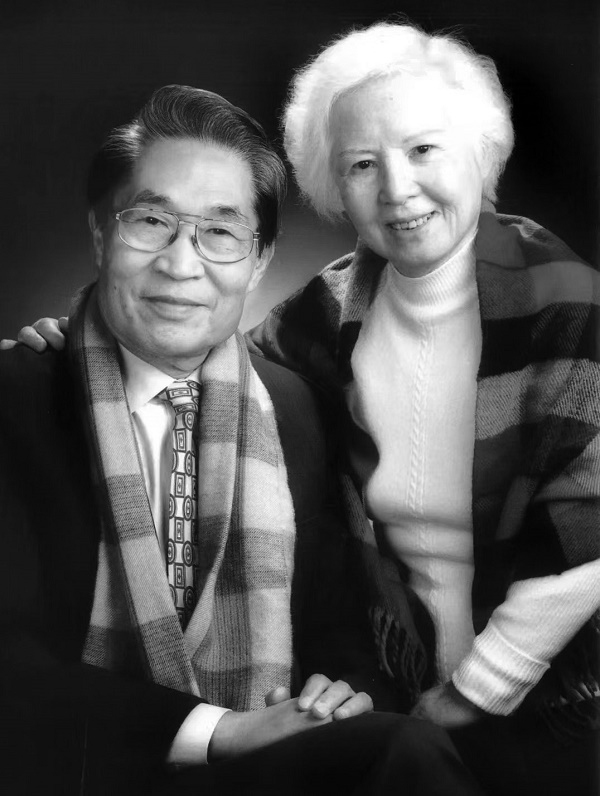

张震康(左)和曹采方(右)两位教授相识于杏林,这对口腔医学界的伉俪用毕生心血书写了一段传奇。从青涩的医学生,到享誉世界的口腔医学专家,他们携手走过数十载春秋,为我国口腔医学事业的发展作出了卓越贡献。在今年七夕节到来前夕,让我们一起走进他们的世界,聆听他们的人生故事,感受他们对医学的执着与热爱。

□姜海婷

笔者:请问二位是如何相识的?为何会选择口腔医学作为毕生志业?各自主要开展了哪些工作?

张震康:我在苏州中学读书时,学习并热爱物理学、逻辑学和手工课,有位老师说我适合学医科,我也觉得“学医不求人”,于是高考志愿都填了医学院,最终顺利考入北医,毕业后服从组织安排,到口腔医院颌面外科工作。我和曹大夫是大学同班同学,志同道合,结为终身伴侣。

曹采方:1952年秋,我考入北医。在读书期间和毕业后早期,我并没有考虑儿女情长的事情,而是专注于读书、上课、临床训练,感到很满足。张震康当时是我们的班长,学习成绩很好,且乐于助人。他放假也不回家,而是帮助同学辅导基础课,给我留下了深刻的印象。我们都曾在上海生活、长大,共同话题便多一些。后来,因为机缘巧合,我们走到了一起,于1958年组建家庭。

张震康:结婚当年,我按学系要求在原来的北京市第三人民医院进修普通外科和麻醉学,开始研究颞下颌关节紊乱病。幸运的是,我当时得到了很多口腔界前辈的支持和帮助,毛燮均大夫逐字帮我校对英文译文,刘鼎新大夫教导我要将治疗每一位患者的过程都当作科学研究来对待,郑麟蕃大夫亲自修改我的第一篇临床研究论文。

1962年,我在《中华医学杂志》上发表《颞下颌关节紊乱病的临床研究》一文,首次提出颞下颌关节紊乱综合征分类。1966年,我在国内率先提出颞下颌关节紊乱病的临床分类诊断标准和治疗原则,并于1973年进行完善。此外,我和邹兆菊大夫合作完成颞下颌关节造影术,首次成功施行小关节盘穿孔修补复位术,在国内首次提出颞下颌关节紊乱病的免疫因素和心理因素。

1973年,我在国内首次成功利用现代正颌外科原理矫治牙颌面畸形,成立和领导了国内第一个正颌外科研究组,开创了中国现代正颌外科学。与此同时,曹大夫专攻牙周病,按照国际标准重新梳理、开展牙周病学的医、教、研工作,在国内起到了一定引领作用。她与国际接轨,主编了原卫生部规划教材《牙周病学》以及北京大学长学制教材《临床牙周病学》。

曹采方:1980年,我有幸成为第一批教育部公派出国访问学者之一,在美国加州大学洛杉矶分校进修。1982年回国后,我引进了现代牙周病学理论、诊疗观念和规范的牙周手术方法,并筹建牙周实验室。根据我国牙周病患病率高,疾病与口腔健康、全身健康密切相关等现状,我们团队撰写并发表了牙周病临床系统治疗规范系列文章,以期进一步规范牙周病的诊断和治疗,形成了注重牙周治疗远期疗效,注重个性化治疗的长效机制。

与此同时,我提出要积极开展牙周病学临床科研,主张用转化医学理念指导牙周病防治,即注重基础研究与临床核心问题相结合;同时认为,牙周病治疗目标应从“控制疾病、促进再生”扩展到“控制感染、消除与全身健康有关的危险因素”。经过大家的努力,我国牙周病治疗逐步规范化;牙周病学研究得以向纵深发展,立足国内实践并与国际接轨,研究思路进一步拓展,科研水平得到提升。

笔者:二位作为全国爱牙日的主要倡议人在全国开展全民口腔健康教育运动,这段经历中有哪些令人难忘的故事?

张震康:我和曹大夫一直积极提倡预防口腔疾病观念。20世纪80年代,我国口腔卫生状况十分严峻。1988年,当时全国口腔医生与人口的比例是1:10万,全国70%的人未养成刷牙习惯,有关口腔健康的错误观念在老百姓心中根深蒂固,急需普及正确、健康的口腔保健知识。

为此,我在原卫生部领导下联合全国口腔医学专家组织筹建了中国牙病防治指导组,我任第一副组长。我提出,指导组的工作战略是走预防口腔医学的道路,形成以口腔专业人员为核心的领导、专业人员、群众三结合的工作模式,逐步构建遍布全国、下至区县的多级牙病防治网络,形成了一支牙病防治骨干队伍。

1989年5月底,我作为中方大会联合主席牵头组织了第二届世界预防口腔医学大会。1994年,我们开始筹建中国牙病防治基金会。

曹采方:口腔健康是居民身心健康的重要标志,口腔疾病是影响居民健康的常见病、多发病,它不仅影响口腔的咀嚼、发音等生理功能,还与脑卒中、心脏病、糖尿病、消化系统疾病等全身系统疾病密切相关。1983年开始,我国每10年左右开展一次全国口腔健康流行病学调查,了解居民口腔健康素养水平和健康行为情况。1989年,在张震康等14位口腔医学专家的共同呼吁下,卫生部等九部委下发文件,确立每年的9月20日为全国爱牙日,这是我国首个进行群众性口腔健康教育的全国性健康日。

我们都十分重视口腔健康教育相关工作,注重提高公众对口腔疾病的关注程度和健康意识。例如,我对牙周科全科人员进行培训,强化宣教意识,指导开展对门诊患者口腔卫生知识的问卷调查,组织拍摄宣教录像带、设置宣传栏,倡导加强牙周病防治的资源配置和培训,强调要在牙周健康的条件下开展口腔治疗。

笔者:您二位认为,应如何培养高质量口腔医学人才,发展口腔医学事业?

张震康:我们读书的时候,学校便一直强调“三基三严”——掌握基本理论、基本知识、基本技能,坚持严肃的态度、严格的要求、严密的方法;北京大学口腔医院也一直以立德树人为宗旨。我自己则采取“我做你看——我做你助——我做一半、你做一半——你做我助——你做我走”的模式培养学生。此外,我认为我国应该科学、合理、规范地发展民营口腔医疗机构。20世纪80年代,我便鼓励口腔专业学生自己创业,这样既可以满足百姓的医疗需求,又可以解决毕业生的工作问题,形成多元化办医格局。1995年,我建议筹建中国口腔社区示范诊所,2001年获正式批文。2002年,我出版《社区口腔诊所开设和经营管理》一书,其后一年又倡议召开了首届中国民营口腔医疗机构可持续发展论坛。

曹采方:我一直认为口腔医学教育必须与基础医学和临床医学密切联系起来,因材施教。1949年以来,我国口腔医学经历了多次学制改变和大量扩招,医师人数迅速增加,民营口腔医疗事业发展迅速,各种先进设备和技术加快引进。我们口腔内科学有总体规划和要求,教学过程和效果有相关监督和评估机制,形成了完整的教学运行体系,且在实践中不断完善提高,形成良性循环。以牙周病学相关教学为例,改革开放以来,我们始终恪守指导教师集体理论备课和集中操作校准的惯例,以帮助青年教师认真学习和理解教学大纲,纠正和规范技术动作,确保教学内容的统一性和准确性,形成了一整套实习教学管理原则,并逐步建立了教师培养制度,为形成一支老中青结合、训练有素、结构合理的师资队伍打下基础。

张震康:建设好口腔医学学术共同体也很重要。1996年,中华口腔医学会从一个隶属于中华医学会的二级分会成为具有独立法人资格的国家一级学会,我担任首任会长。学会履行服务职责,在团结口腔医学工作者,推动口腔医学繁荣与发展,创新、普及、推广口腔医学科学技术,促进人才成长,提高全民口腔健康水平等方面发挥了重要作用。

曹采方:我们还要有国际视野,努力学习新技术、新知识,加强与国外同行的交流合作。值得一提的是,1995年,我国加入世界牙科联盟。2000年,由张震康率领的中华口腔医学会代表团前往法国巴黎参加世界牙科联盟2000年年会,向世界牙科联盟提出我国申办2006年年会的申请。面对强大竞争,几经波折,我们终于成功在深圳举办了世界牙科联盟年会,共有14700多位来自世界各地的口腔医生参会。

张震康为这次年会耗费了无数心血。2005年5月,在紧张的年会筹备工作中,他病倒了。在医院下达病危通知书后,他依旧心系工作,口头嘱咐我一字一句将工作安排记录下来,并交给学会的主要领导。幸运的是,那次他挺过来了,且顺利到达现场参会。如今,我国已成为国际牙科研究会、世界牙科联盟和国际牙医师学院三个组织的成员国。

笔者:请问二位对青年医生培养和口腔医学事业发展有哪些期望?

张震康:自2015年起,每年6月,我都会在中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会上设立“张震康论谈”,对口腔医学事业更深、更高层次的问题进行探讨,如“探索牙/口腔医学的演进历程和未来的道路——你从哪里来,要到哪里去”“医疗归根结底是医生和患者二人世界的事——从医患关系的演变论谈当前医改和未来”“论谈中国民营口腔发展模式——当口腔医学遭遇商业资本”……我希望,大家共同努力,继往开来,全面提升民众的口腔健康水平,为健康中国战略目标的实现贡献口腔人的智慧和力量,为全球口腔健康水平的提升贡献中国方案。

曹采方:我常说,要努力做最好的自己。我们是医生,不是匠人。青年医生们既然选择了这个崇高的职业,就应有奉献精神,要踏实学习、真诚待人、努力做到最好。成为一个正直的人、对事业有贡献的人、对别人有帮助的人、真心付出关爱的人,则不虚此生矣。

(作者单位:北京大学医学人文学院 图片由被访者本人提供)