2024年,哈尔滨医科大学公共卫生学院研究团队牵头,针对我国2014年以来促进“三医”联动改革相关的政策进行了综述研究。研究回顾了2014年至2023年期间发布的关于“三医”联动的国家政策,分析了其框架、发展演变、优势和挑战。通过对121份政策文件的主题综合分析,揭示了12项主要策略。

该研究得到国家自然科学基金和哈尔滨医科大学领军学科人才项目的资助,并被国际期刊《npj卫生系统》(npj health systems)接收。

□ 哈尔滨医科大学公共卫生学院 田懋一 中国疾病预防控制中心 蒋炜 哈尔滨医科大学附属第二医院 王永晨

“三医”联动的12项主要政策策略

“三医”联动的12项主要政策策略

2009年启动的新一轮医改聚焦医疗服务公平性,对医疗、医保、医药等领域进行了重点改革。尽管改革的实施提高了医疗服务的可及性和利用率,但在提高医疗服务交付效率方面仍存在差距。针对这些差距和挑战,2014年,国务院将医疗、医保、医药“三医”联动改革纳入国家医改重点任务。通过回顾2014年以来所有公开可访问的国家层面政策文件,经2轮筛选,研究团队从4392份检索文件中筛选出了121份与“三医”联动相关的政策文件进行分析。通过全面回顾我国“三医”联动政策发展进程,评估与“三医”联动相关的政策数量和类型,不仅可以从卫生系统角度确定“三医”联动的关键领域,也可以探讨改革的主要实施策略,识别政策的优势和潜在不足,为未来的政策制定和调整提供参考依据。

“三医”联动的12项策略

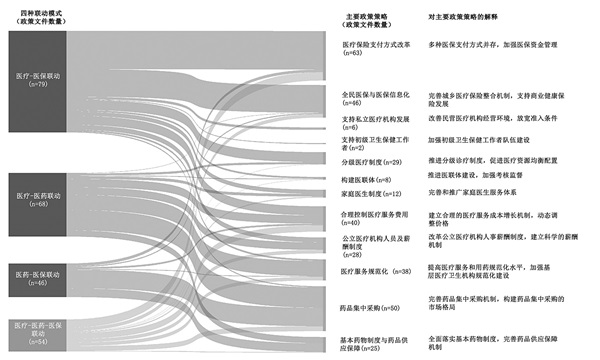

通过对121份政策文件进行归纳编码,可以识别出12项主要政策策略(如图)。这12项政策涉及一个或多个联动模式。其中,涉及“医疗-医保”联动模式的政策最多,其次是“医疗-医药”联动、“医疗-医药-医保”联动和“医药-医保”联动模式。

研究发现,在我国“三医”联动改革政策的制定过程中,除了传统自上而下的路径之外,还有两种独特的方法相辅相成。第一种是政策年度更新与持续调整。国务院每年发布《深化医药卫生体制改革重点任务》,该文件概述了改革的优先任务。这使得政策能够进行动态调整,确保改革与新兴医疗需求和更广泛的健康系统目标保持一致。通过不断优化改革的重点,推动更深层次、更全面的变革。第二种方法是将成功的地方改革经验作为全国推广的典范。我国一贯鼓励地方在政策领域进行创新,并创造有利的环境。一旦这些地方创新经验经过实践检验,便会被上升为国家政策。例如,福建省三明市“三医”联动改革因成效显著而成为全国医改的示范。这些政策制定思路与方法共同体现了我国在推进“三医”联动改革时,能够充分平衡政策指导与基层创新,既保证了政策发展的适应性和可扩展性,又使得改革能够应对复杂的医疗系统挑战。

多部门协作促进政策协同

在筛选出的121份政策文件中,约有30%是由至少两个部门共同制定发布的。国家卫生健康委是这些政策制定的主导部门,其次是财政部和人力资源社会保障部。其他参与政策制定的部门主要包括国家中医药管理局、国家医保局、国家发展改革委、国家药品监督管理局以及工业和信息化部。

“三医”联动改革涉及多个领域,需要多个部门密切合作。在政策制定和实施过程中,更多部门的参与有助于促进政策协调,弥合政策空白。例如,在三明市的改革中,市政府重新调整了管理结构,旨在加强部门之间的联系,进一步消除部门之间的碎片化问题,为复杂改革的有效实施奠定了基础。

“三医”联动改革政策涉及医疗和医保的政策文件数量最多。这些措施主要分布在“医疗保险支付方式改革”“全民医疗保险与医疗保险信息化”和“分级诊疗”等主要策略中。但只有少数政策措施在医疗、医保和医药之间实现了全面协调。

医保政策在“三医”联动改革中发挥着引领作用,医保的广泛覆盖提高了医疗服务的可及性,增加了医疗服务的使用频率,并促进了门诊就诊人数的增长。然而,这种对提高可及性的关注并未得到与之相匹配的医疗质量改善。例如,“三医”联动政策旨在鼓励患者在基层医疗卫生机构就医,但实际上,多数患者常常绕过基层医疗卫生机构选择更高级别的医疗机构就医,使得基层医疗发展乏力。未来,医保政策的制定应充分考虑与医疗和医药政策相协调,并为基层医疗持续发展建立有效的激励机制。

“药品集中带量采购”政策在“三医”联动政策中占据了重要比例。推动“集采”的初衷是降低药品价格,但已有研究表明,药品价格改革未伴随医疗服务提供者激励方案的变化。因此,可以考虑建立多层次的药品定价制度,根据药品的临床必要性和性价比分类定价。同时,针对“集采”和非“集采”药品,可应用不同的报销标准,并调整当前的医保政策,鼓励医疗机构和患者优先选择性价比高的药物。

促进公平 弥合差距

“三医”联动改革在促进健康公平和弥合城乡医疗资源差距方面发挥着重要作用。研究表明,强化基层医疗改革能够显著提升基层医疗服务的利用率,进而减少城乡居民健康差距。其中,解决基层医疗卫生工作者缺口问题,为他们提供更高水平的专业培训,能够有效提升基层医疗服务的效率,从而扩大居民获得高质量医疗服务的机会。此外,家庭医生签约服务已被证明能够显著改善居民的生活质量,并进一步缩小城乡间的医疗服务可及性差距。尽管如此,由于医疗资源配置不均衡所导致的健康不平等现象仍然存在。为了补齐差距,未来的“三医”联动改革应优先考虑提高基层医疗工作者的能力和待遇,调整城乡资源分配,并确保从公平的角度平衡医疗支出差异。

对政策制定的四点建议

从健康系统的角度来看,我国“三医”联动相关政策具有显著特点,即特别重视WHO(世界卫生组织)健康系统六大建设模块中的健康融资、服务交付、领导力和治理四个模块。尤其是健康融资在改革中发挥着主导作用。过去几年,我国积极推进疾病诊断相关分组(DRG)和按病种分值付费(DIP)支付方式改革。

初步评估表明,这些支付方式有助于减少总医疗支出、住院患者自费负担和住院时间,但对于医疗质量的评估仍然不足,且结果不一。相较上述四种健康系统建设模块,健康信息和卫生劳动力在我国“三医”联动改革中涉及较少。尽管信息化发展已被纳入国家规划的重点,但现有的医疗信息系统仍存在碎片化问题,难以实现医疗、医保和医药之间的有效信息交换。类似地,尽管近期研究已明确指出基层卫生服务工作者的数量和质量缺口是主要挑战,但现有政策尚未充分解决这些长期存在的问题。

基于上述研究结果,研究团队对未来“三医”联动政策的制定和实施提出四点建议。

第一,鼓励在未来制定“三医”联动相关政策时进行多部门协调,特别是要建立高层次的组织领导和独立协调机构,创造跨部门决策机制。第二,发展综合健康信息系统,整合标准化的数据变量、数据结构和数据管理系统,以实现常规且有效的监测与评估。第三,提升医疗卫生服务质效,特别是要加速提升基层医疗卫生机构和人员的能力。第四,制定符合实际的“三医”联动监测、评估和激励机制,确保改革成效与预期目标一致。

(特约记者 衣晓峰 通讯员 刘廷卓 申家荣 整理)