□四川省绵阳市第一人民医院主任药师 柯英 临床药学科主任 涂杰霞 北京市药品检查员教育服务中心副主任药师 张若丹

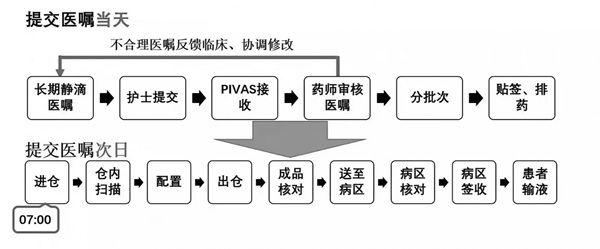

四川省绵阳市第一人民医院PIVAS工作流程图

四川省绵阳市第一人民医院PIVAS工作流程图

静脉用药,具有起效迅速、生物利用度高等优点,是临床常用的给药方式,但如果使用不当,可导致患者出现过敏、休克等不良反应,甚至产生严重后果。据统计,我国约六成的药品不良反应/事件由静脉用药引起,需重视静脉用药的药品质量、配制环境、配制方式、给药方式等环节,以保障静脉用药安全。

传统的输液模式是由护士在各个病房(区)治疗室开放式工作台加药调配操作,该种模式缺乏标准的技术操作规范、缺少药师对医师用药医嘱的适宜性干预、缺少第二者对加药调配及药量计算进行校对或核查,易出现差错。另外,危害药品在病房(区)开放式加药混合调配,对护士健康的伤害和对病房(区)环境的污染明显。为了解决这些问题,静脉用药调配中心(PIVAS)应运而生。

配置团队升级

绵阳市第一人民医院PIVAS于2014年12月正式成立。基于《三级综合医院评审标准(2011年版)》《医疗机构药事管理规定》以及《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》等文件相关规定,医院PIVAS建筑面积约540平方米,其中洁净区约占68平方米;建设总投资约271万元;配置有独立空调净化系统2套,3台2型A2双人操作生物安全柜供抗生素静脉药物调配,1台2型B2双人操作生物安全柜供细胞毒性静脉药物调配,6台双人操作加长型洁净工作台柜供普通药物及营养液调配。各操作台配置区域的洁净级别均为100级,可满足1200余位住院患者调配使用。

从调配科室看,从最初的小规模试运行(仅血液科和肿瘤科患者长期医嘱中用法为静脉滴注的药品以及全院的危害药品和肠外营养液)静脉用药集中调配,到后期逐步扩展到全院各科室的静脉滴注医嘱,涵盖普药、肠外营养、抗菌药物以及危害药品(临时医嘱调配仅包括肠外营养和危害药品);从调配量看,日均调配量从最初的300~400组逐步增加到日均调配量2800~3500组,规模逐步扩大;从人员配置看,药师团队始终保持2人轮班,护理团队从最初的4人逐步增加至19人,工勤人员从最初的2人增加至7人。

工作流程优化

PIVAS内部设置有审方区、摆药区、二级库房、脱/中包药品存放区,人员组成有药师团队、护理团队和工勤人员。药师团队负责控制区管理与质控、审核处方、与临床沟通、摆药及复核、成品输液的复核、退药、药品管理、药品请领与退库、临时全胃肠外营养(TPN)和危害药品的接收及审核;护理团队负责洁净区管理与质控、摆药、调配药品、退药、药品管理、药品退库、卫生耗材请领与管理、临时TPN和危害药品的调配;工勤人员包括配送人员和清洁人员,负责清洁卫生、配送成品输液、协助摆药、协助药品请领与退库等工作。

虽然其内部工作流程看起来简单明朗,但依然存在诸多需要协调沟通的问题。在硬件方面,日常涉及最多的是不合理医嘱的前处理、自动计费规则、医嘱提取完整性、及时退药处理、定期更新和维护等问题;其次是收费问题,目前全国没有统一的收费标准,部分地区自行制定的收费政策差异较大,绵阳市第一人民医院PIVAS现行收费标准为普药3元/组,抗生素3元/组,危害药品6元/组,肠外营养未进行收费,收费标准远低于PIVAS建设运行成本。在软件方面,包括人员的管理和专业水平的提高;各项规范、人员职责、应急预案、记录表等是否规范完善,各项制度的执行程度与执行力,工作量、绩效分配问题,以及不合理用药的沟通处理与成品的打包处理等,均需要药师协调落实。

探索智能发展

目前,PIVAS智能化建设是我国医疗机构药学服务建设的重点,智能贴签机、配药机器人、分拣系统等设备若实现广泛应用,将能够进一步提高调配效率和准确性,减少人为差错。此外,随着更多的医疗机构建立PIVAS,将助力配置流程优化、减少药品浪费,同时助力医院实现绿色医疗,降低环境影响,以及更加凸显药师在药物治疗管理、个体化用药等方面的作用,促进精准医疗发展。

在PIVAS整体向好发展的同时,还需要看到现存的短板并尽快补齐。一是PIVAS对专业技术人员要求高。相关规定要求应由药学专业技术人员按照无菌操作要求,在洁净环境下对静脉用药品进行加药混合调配,但目前大部分医疗机构均由护理专业人员加药混合调配完成。二是收费标准不统一。各地收费政策差异大导致了收费混乱,影响机构运营可持续性。三是服务范围和物流限制。PIVAS多位于病区外,无法全覆盖急诊、重症加强护理病房等科室的临时用药需求,物流配送不及时,对稳定性差的药物质量保障不足,且药物配置批次划分缺乏科学标准,影响用药合理性。四是信息化建设滞后。多数PIVAS需使用第三方软件,但系统与医院信息系统对接不畅,数据孤岛问题突出;医嘱审核、退药处理等环节信息化程度低,人工操作易出错,影响药学服务质量。